- 2025-07-12

- 浏览量:1200

编者按:

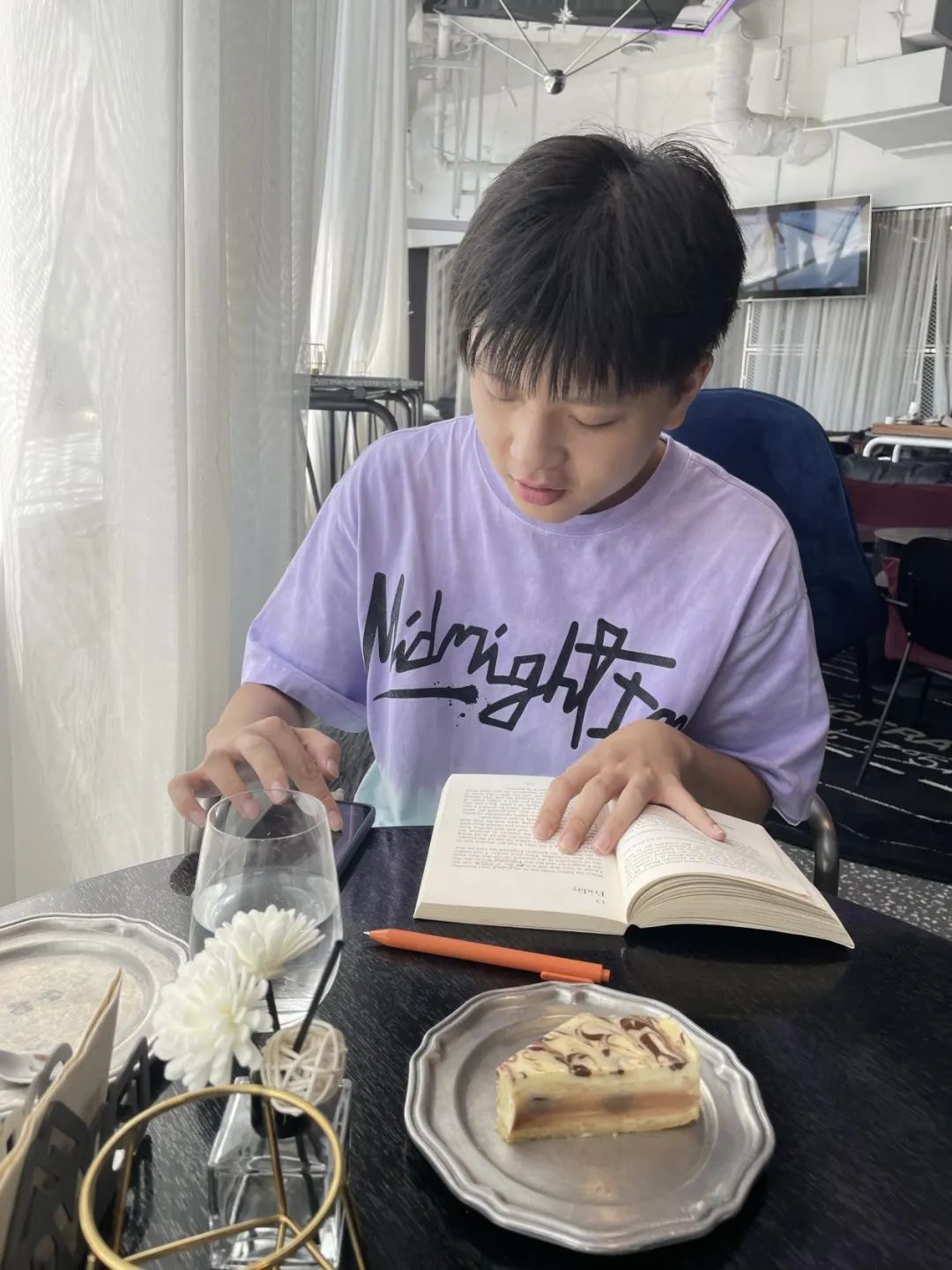

宏润博源2025届冯同学收到华盛顿大学的录取通知书。

华盛顿大学成立于1861年,是太平洋沿岸历史最悠久的州立高等教育学府之一。在《美国新闻与世界报道》2021年全球最佳大学排名中,华盛顿大学位列世界第七,每年培养逾54,000名学生。该校是美国大学协会成员(该协会由致力于维护学术研究与教育体系的美国顶尖研究型高校组成)。2025年U.S. News排名46位。该校以创新与创业精神为核心驱动力——所有院系均培育出初创企业及衍生公司,累计孵化258家企业。这些企业共筹集79亿美元资金,仅过去五年即斩获47亿美元融资。

冯同学的这篇自述像深夜路灯下的独白,把学生会竞选台颤抖的手、第三次竞选报名前自嘲的勇气、赶作业时盯着成绩单的沉默都写活了。最戳人的不是逆袭当主席,而是你坦荡承认「用成绩填补失败」时的清醒——失败从来打不倒人,自我欺骗才会。那些网球场上飞溅的汗水和文书草稿里划掉的矫情,比任何奖杯都更像青春勋章。最后那句西瓜的比喻绝了,种过地的小孩都懂:真正让种子破土的,从来不是对丰收的执念,而是日复一日松土时,手掌被锄头磨出的茧。

冯同学的自述:

在申请季,我只选择申请了五所学校。许多人问我,为什么不多申请几所增加机会?但对我而言,选择太多反而会分散我的专注力。我更愿意将精力倾注在真正契合的学校上,哪怕结果未知。

九年级入学前,我曾担任体验营闭幕式的主持人。聚光灯下的舞台让我心生向往,也让我对学生会的竞选跃跃欲试。然而,第一次上台演讲时,我的紧张暴露无遗——握着演讲稿的左手不停颤抖,最终只能将稿子放在演讲台上,试图掩盖自己的胆怯。那次竞选,我落选了。那是我人生中第一次深刻体会到失败的滋味,内心充满了不甘与迷茫。

为了证明自己,我转而将全部精力投入到学习中。那一年,我几乎摒弃了所有爱好,没日没夜地埋头苦读,最终取得了优异的成绩。然而,这种“用成绩填补失败”的方式并未让我真正释怀,反而让我意识到:我仍在逃避那份不自信。

十年级时,我以学长的身份参与了学校的夏令营,负责活动策划和节目流程。那次经历让我重拾了一些自信,也让我鼓起勇气再次竞选学生会主席。然而,现实再次给了我沉重一击——我依然落选了。与此同时,我选择了更高难度的课程,成绩也开始起伏不定。学业与“事业”的双重打击让我陷入深深的迷茫。

那段时间,我尝试用运动释放压力,网球、羽毛球成了我情绪的出口。我也积极参与校内活动,从万圣节到艺术节,再到新一年的夏令营,我努力让自己忙碌起来,不再纠结于结果。渐渐地,我发现自己的心态发生了变化:我不再总是戴着帽子,用“冷漠”掩饰内心的不安;我慢慢打开自己,与人交流,并收获了珍贵的友谊。

十一年级开学前,新一届学生会竞选的海报再次映入眼帘。尽管学业压力巨大,但内心深处的声音告诉我:“再试一次吧,别后悔。”直到报名截止前两天,我终于下定决心:“无所谓,落选三年也不是谁都能做到的。”这一次,我放下了对结果的执念,专注于表达真实的自己。

最终,我成功了。三年的泪与累,在得知结果的那一刻才全部释怀。然而,随之而来的是更大的挑战——如何平衡学业与学生会的工作?深夜赶作业时,看着跌宕起伏的成绩,我也曾怀疑自己的选择。但这一次,我没有后悔。因为我明白,人的精力有限,完美主义只会让自己疲惫不堪。重要的是,我没有让高中生活留下遗憾。

在申请大学时,我决定亲自探访学校,而非仅依赖排名。寒假期间,我从美国西岸走到东岸,感受不同校园的氛围。我发现,真正的契合需要亲身体验,而非网络上的冰冷数据。

写文书的过程同样充满挑战。面对题目,我曾绞尽脑汁却无从下笔,初稿甚至不堪入目。但在反复修改和老师的指导下,我的文字逐渐有了灵魂。直到有一天,我翻出最初的草稿,才惊觉自己的成长——不仅是文笔的进步,更是心态的蜕变。我学会了自洽,明白了勇于尝试远比担忧结果更重要。

高中三年,我深刻体会到:失败从不羞耻,它让人更真实、更完整。每一次跌倒,都让我更清晰地认识自己;每一次站起,都让我更坚定地向前。而在这段旅程中,由三位创校校长带领的老师们和身边同学们组成的学校的环境,以及环绕在我身边老师们的支持如同无声的土壤,默默滋养着我的成长。无论是竞选失败后班主任和学生处老师的鼓励,还是深夜赶作业时学科老师的耐心解答,他们的信任与指引让我明白——成长从来不是孤独的跋涉。

所以去尝试吧,如同种西瓜,若只栽一株,从选苗到施肥的过程远超于直接买一颗西瓜的成本,更不必说倾注的时间与心血。但正是这份专注与等待,让结果无论甜淡,都成了独一无二的见证。因为过程中的希望与忐忑,早已为这段时间赋予了意义。

最后,我想用我的文书中的第一句话作结,也送给大家:

“Failure is never humiliating, it's humanizing.”

文 |

排版 |

Bruce Feng

G10 Dora Hang